Don Guido Anelli: prete, partigiano e “paracadutista”

Il 25 novembre del 1944, in Vaticano, si svolse un incontro di grande importanza per le sorti della Seconda guerra mondiale in Italia: l’oggetto della discussione fu il supporto della Santa Sede alle attività partigiane in Nord Italia.

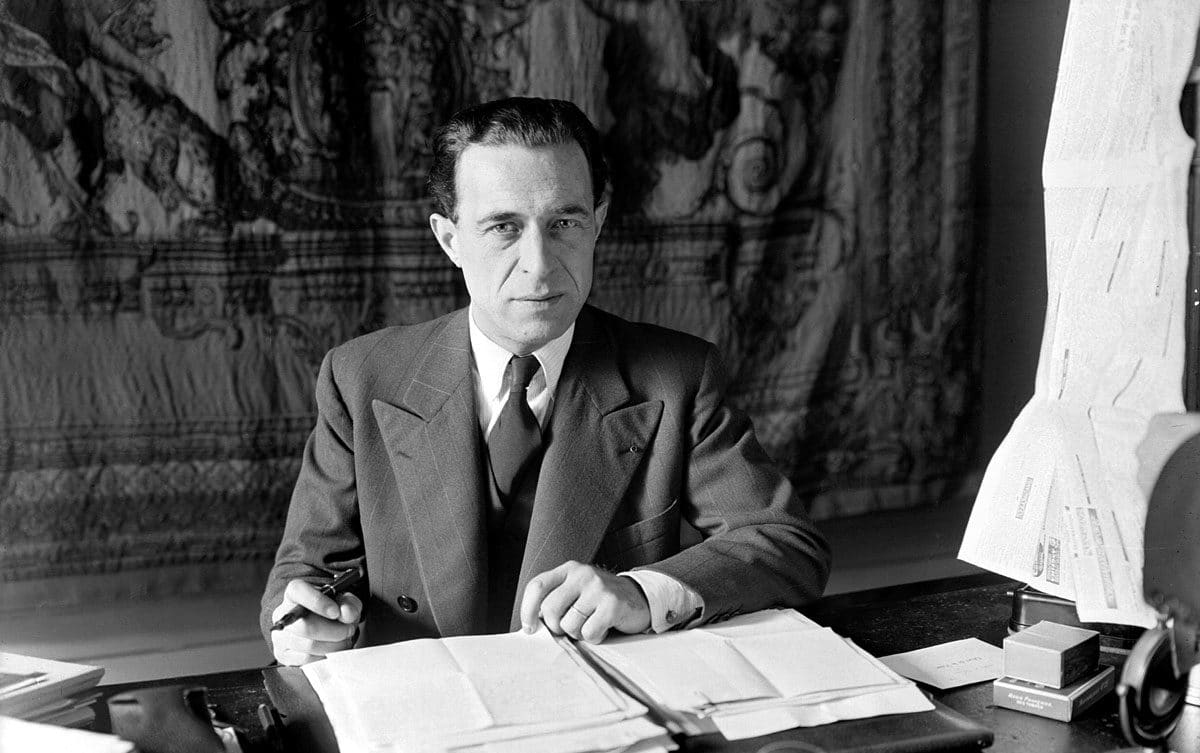

Alla riunione parteciparono tre persone. La prima era monsignor Montini, che oggi conosciamo come papa Paolo VI ma che nel 1944 era il più stretto consigliere di papa Pio XII; la seconda era Alessandro Cagiati, un italo-americano ufficiale dei servizi segreti statunitensi (OSS); la terza era Don Guido Anelli, il parroco di un piccolo paese dell’appennino emiliano, Ostia Parmense. Cagiati e Don Anelli si erano presentati a Roma per un obiettivo comune: perorare la causa della Resistenza agli occhi del Vaticano, che fino a quel momento aveva guardato con sospetto ai movimenti partigiani del Nord Italia, temendo che fossero troppo “rossi”.

I servizi segreti americani erano soprattutto interessati al supporto e alle informazioni che le reti della Chiesa italiana avrebbero potuto fornire per vincere la guerra. Don Guido Anelli invece si era recato a Roma per «informare il Vaticano sulle attività della Chiesa nel movimento clandestino nell’Italia del Nord» e, cosa più importante, per ottenere denaro e rifornimenti per i partigiani in vista dell’inverno. Don Guido infatti non era un semplice parroco di provincia. All’epoca trentunenne, Don Guido era tra i fondatori di una brigata partigiana, la Seconda Julia: aveva raggiunto Firenze a piedi, attraversando la linea Gotica lungo l’appennino, per incontrare Cagiati e dirigersi insieme a lui verso Roma per l’incontro in Vaticano.

Dopo che Cagiati e Don Guido ebbero incontrato Montini e altre importanti cariche dello stato Vaticano, la risposta della Santa Sede non si fece attendere: iniziò a fornire armi e rifornimenti ai partigiani tramite paracadute, facendo seguito con un sostanzioso contributo in denaro, una somma che oggi potrebbe equivalere a 1.300.000€.

A missione conclusa, Don Guido desiderava tornare a casa ma attraversare a piedi le linee nemiche in inverno sarebbe stato troppo pericoloso. Don Guido, che non era mai salito su un aereo in vita sua, poté rientrare a Ostia Parmenso solo grazie a un volo in paracadute, che gli valse il soprannome di prete volante con cui venne ricordato nelle cronache.

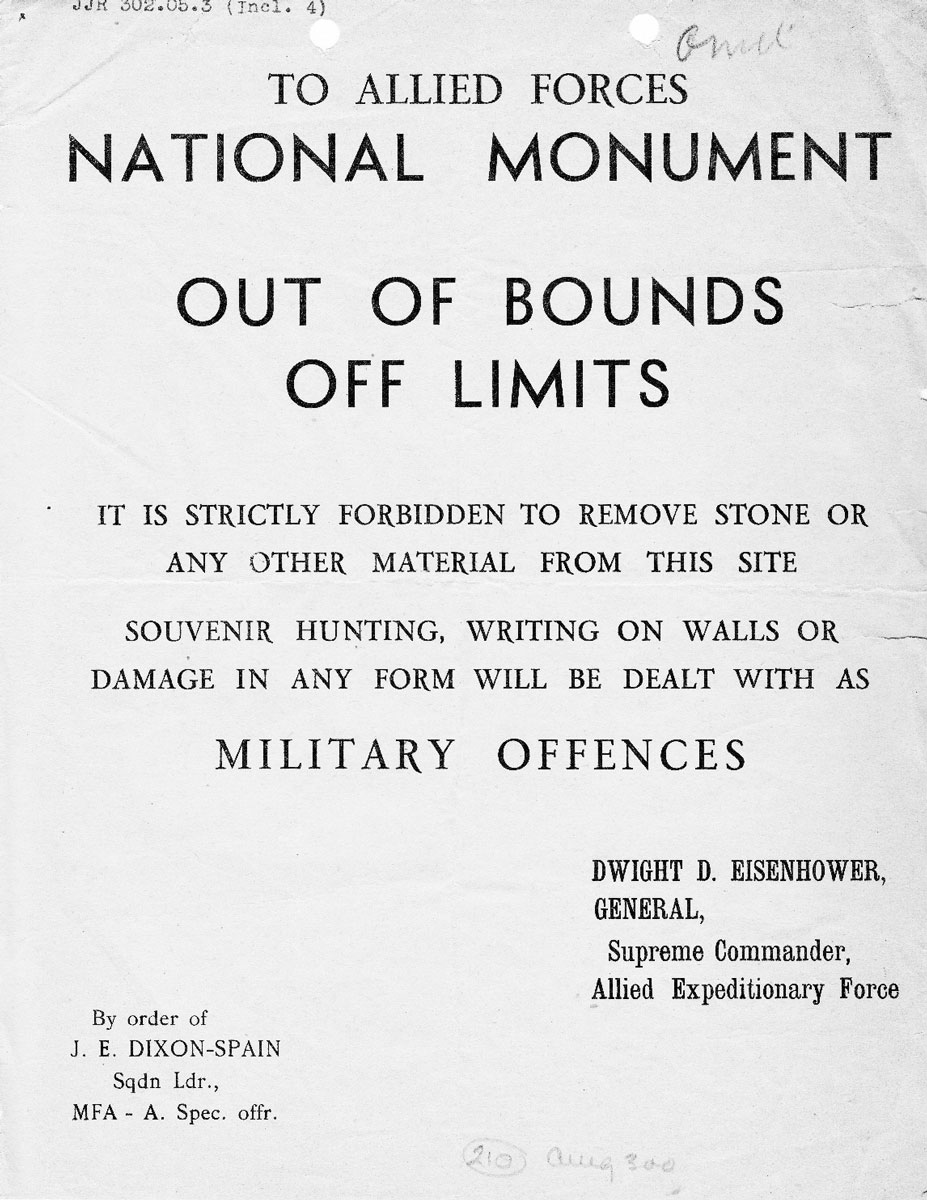

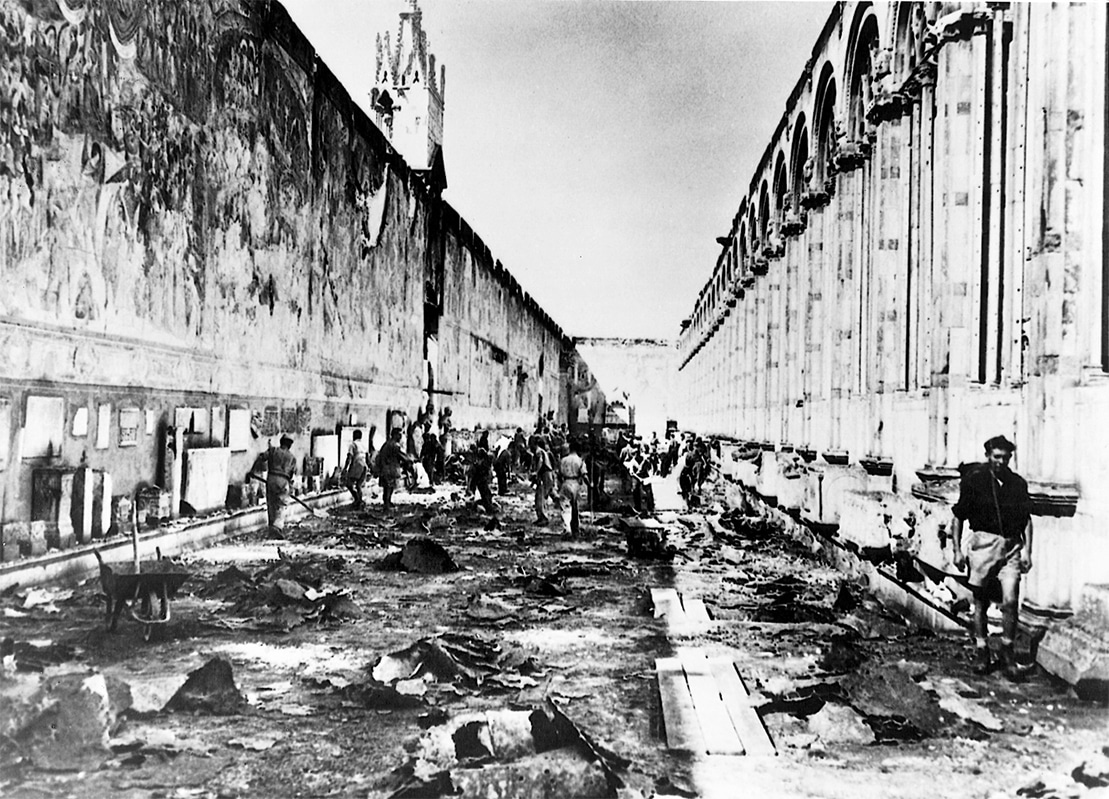

Il volo in paracadute in ritorno dalla missione di Roma non fu l’unico di Don Guido Anelli. Pochi mesi dopo Alessandro Cagiati, che nel frattempo aveva ottenuto una promozione, stava lavorando con la sezione Monumenti quando chiese di nuovo l’intervento del prete volante. Il Monuments Man Frederick Hartt infatti aveva scoperto che i capolavori rinascimentali delle collezioni toscane, rubate dai nazisti in ritirata, erano stati nascosti in Trentino Alto Adige: ufficialmente ancora in Italia, ma nei fatti in un territorio sotto controllo tedesco, per di più molto vicino al confine. Tra queste opere figuravano capolavori di maestri come Botticelli e Caravaggio, che rischiavano di essere trasferiti velocemente in territorio tedesco se non direttamente distrutti durante una rappresaglia.

Cagiati pensò che sarebbe stato opportuno inviare un osservatore in Alto Adige per sorvegliere le opere in attesa degli Alleati. Non solo: sarebbe stato opportuno mandare qualcuno che non avrebbe destato sospetti e che avrebbe potuto circolare liberamente. Chi meglio di un prete?

Fu così che Cagiati organizzò una seconda spedizione per Don Guido Anelli, chiedendogli di raggiungere i depositi in provincia di Bolzano. Don Guido volò così fino al Lago di Garda per poi essere nuovamente paracadutato tra i monti del Tirolo.

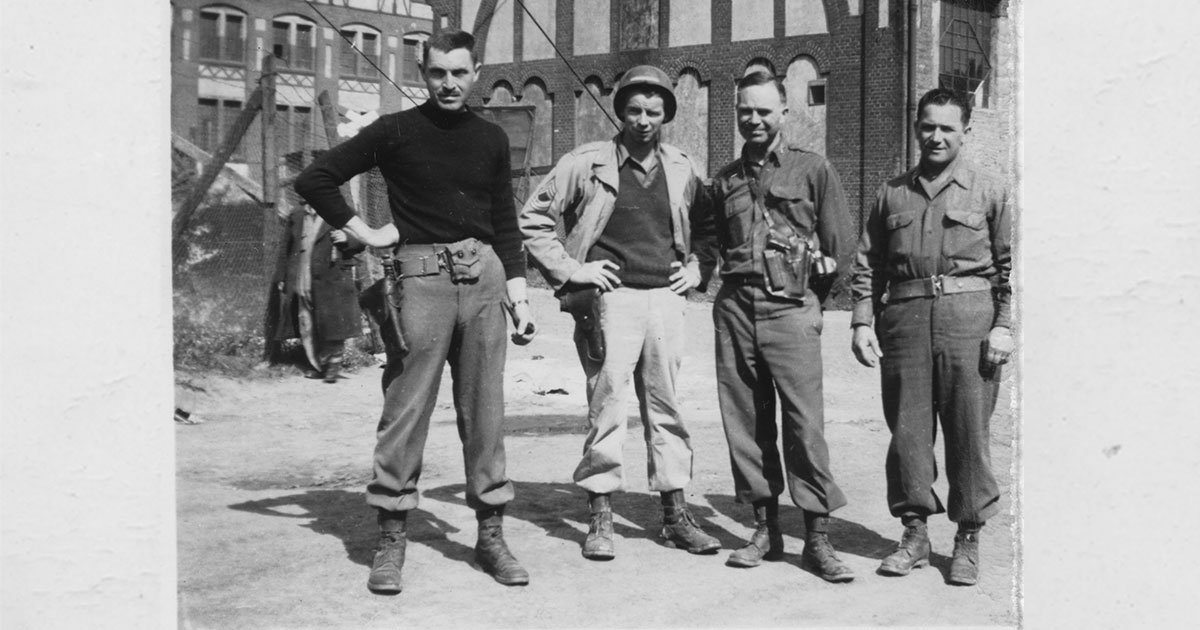

Una volta raggiunta Bolzano, Don Anelli si mise subito in contatto con degli amici della zona per verificare le voci sui nascondigli dei tesori fiorentini. Ricevuta la conferma, organizzò una rete di preti e partigiani per sorvegliare le opere, una vera e propria pattuglia di sentinelle pronte a condurre gli Alleati ai depositi. Fu così che quando i Monuments Men raggiunsero Bolzano furono guidati direttamenti a San Leonardo e Campo Tures per controllare lo stato di conservazione dei capolavori sottratti l’anno precedente dai nazisti in ritirata.

Le foto inserite in questo articolo appartengono alla collezione Sergio Giliotti e sono state gentilmente messe a disposizione dalla Monuments Men Foundation for the Preservation of Art.